学科教学(思政)2501班的陈彤同学为响应本次主题活动,为同学们进行了宿舍安全科普:

寝居安全健康科普

提到 “寝室文明公约”,很多同学会觉得是 “学校的规定”,但其实背后藏着对安全、健康和生活质量的科学考量。据教育部高校安全数据统计,每年高校宿舍安全事故中,68% 与违规用电相关;环境心理学研究显示,整洁的居住环境能让学习效率提升 30%;而和睦的室友关系,更是大学生心理健康的重要支撑。

11 月易班 “文明筑寝,规范同行” 活动,不只是让大家 “遵守规则”,更是帮大家掌握科学住寝的知识。这份 “带知识点的寝室文明公约科普”,从安全、健康、生活三个维度,带你读懂每一条规则的意义~

⚡ 第一维度:安全科普!这些 “公约禁令” 是在保你平安

1. 为什么严禁 “违规电器”?从电路原理说起

· ❌ 公约禁令:禁止热得快、电煮锅、大功率插线板(功率>800W)

· 科普解读:宿舍电路设计为 “低功率适配”(多数宿舍总功率限制在 800-1000W),热得快(功率通常 1500W+)一旦使用,会导致电路 “过载”—— 电流过大使电线发热,绝缘层融化可能引发短路、火灾,去年某高校就因学生使用电煮锅,导致整栋楼电路烧毁,维修耗时 3 天。

· ✅ 科学操作:用学校认证的小功率电器(<800W,如小台灯),离开前执行 “断电三步骤”:拔电器插头→关插线板开关→检查总电源,从源头避免安全隐患。

2. 公共场所禁烟,不止是 “文明”,更是健康防护

· ❌ 公约禁令:禁止在寝室、楼道、走廊吸烟.

· 科普解读:二手烟中含 7000 多种化学物质,其中 69 种是致癌物,即使短时间接触,也会刺激呼吸道,导致咳嗽、咽痛(尤其对过敏体质同学,可能诱发哮喘);更危险的是,未熄灭的烟头表面温度达 200-300℃,扔进垃圾桶接触废纸、塑料瓶,5 分钟内就可能引燃,2024 年某高校宿舍火灾,源头就是未掐灭的烟头。

· ✅ 健康选择:在校园外吸烟区内抽烟,抽烟后及时清理,避免给他人和环境带来风险。

3. 作息规范,不是 “管闲事”,是生物钟保护

· ❌ 公约提醒:避免凌晨喧哗、清晨吵闹

· 科普解读:人体生物钟的 “深度睡眠时段” 是 23:00-6:00,此时若被噪音干扰(如外放声音、翻找物品),会导致睡眠周期断裂,第二天出现注意力不集中、情绪烦躁(医学上称为 “睡眠碎片化”);长期作息混乱,还可能引发内分泌失调,影响免疫力。

· ✅ 科学约定:用 “生物钟友好型” 作息表 ——23:00 后戴耳机、调震动,清晨动作轻缓(比如把洗漱用品提前放卫生间,避免早起翻找)。

�� 第二维度:健康科普!卫生习惯背后的 “防菌” 知识

1. 每日卫生打卡,不是 “洁癖”,是防菌刚需

· ✅ 公约要求:叠被子、理桌面、清垃圾、倒垃圾桶

· 科普解读:被子在睡眠中会吸附人体汗液(每晚约 100-200ml),不叠被子会让汗液残留,成为螨虫、细菌的 “温床”(每克被子灰尘中可能含 1000 + 螨虫卵);桌面杂物堆积会形成 “卫生死角”,食物残渣、灰尘堆积易滋生大肠杆菌,可能导致腹泻、肠胃不适。

· ✅ 科学清洁法:

· 叠被子:先把被子翻开晾 10 分钟(让汗液挥发),再叠放,减少细菌滋生;

· 清垃圾:外卖盒、果皮等 “易腐垃圾” 每天清理,避免异味和细菌扩散;

2. 每周大扫除,分工背后的 “高效清洁” 逻辑

· ✅ 公约建议:定期分工打扫,覆盖扫地、拖地、擦窗、整理公共区

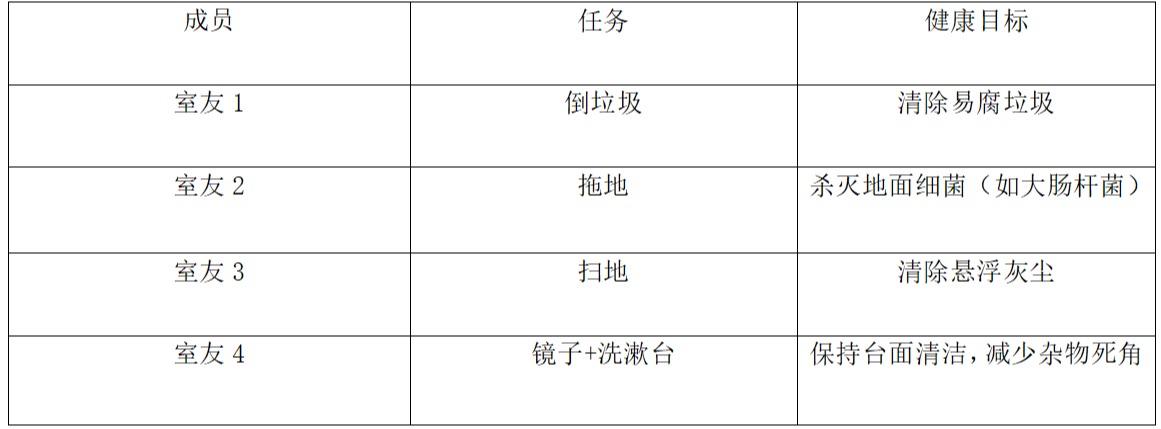

科学分工表(以 4 人寝室为例)科学分工表(以 4 人寝室为例)科普解读:不同清洁任务对应不同 “污染物”—— 扫地清除灰尘、毛发(减少呼吸道刺激),拖地去除地面细菌(如鞋底带入的室外病菌),擦窗户增加通风(新鲜空气能降低室内细菌浓度,通风好的寝室,细菌数量比密闭寝室少 40%)。

✅ 科学分工表(以 4 人寝室为例):

�� 第三维度:榜样科普!优秀寝室的 “可复制经验”

1. 材料提交,不是 “任务”,是科普成果展示

· ✅ 公约要求:提交最美寝室照片 / 视频、卫生打卡记录、公约作品等

· 科普价值:优秀材料不仅是 “参赛作品”,更是科普案例 —— 比如某寝的 “卫生打卡日历”,记录了 21 天从 “乱糟糟” 到 “整洁” 的变化,被用作 “习惯养成科普素材”;

· ✅ 材料拍摄科普:

· 照片:全景拍寝室整体(展示整洁度)+ 特写拍细节(如叠好的被子、整齐的桌面),体现 “科学清洁”;

�� 结尾:文明公约 = 科学住寝指南

读完这篇科普,你会发现 “寝室文明公约” 不是冰冷的规则,而是由安全原理、健康知识、生活科学支撑的 “住寝指南”——

不违规用电,是保护自己和他人的安全;

保持卫生,是守护肠胃和呼吸道健康;

和睦相处,是维护心理健康的重要方式;

打造特色,是在安全基础上提升生活质量。

从今天起,把 “遵守公约” 变成 “科学住寝”,用知识让寝室成为安全、健康、温馨的 “校园小家”~

责任编辑:陈彤 吕筱涵

图片、视频来源:马克思主义学院

初审:李延莉 徐嘉文

复审:厉烨翎

终审:王新雅